Mea fabula est in nomine meo

Mon Histoire est dans mon nom

Écu de Guécélard

* - Écu - s.m. - phonétique : é-ku ; du latin : scutum - du signifiant bouclier ; du grec skutos = peau - cuir ; se rattache à la racine : sanskrite : skit précisant : ouvrir - comparer : latin : cutis = peau ; l’ancien slave : shtitu pour shkitu ; a donné naissance à : scyld anglo-saxon ; ancien allemand : scilt définissant : bouclier.

Au Moyen Âge : les cavaliers avaient leurs écus criblé de traits. ; une devise des chevaliers: combattre à cheval avec la lance et l’écu.

L’écu portait le symbole héraldique d’un pays, d’un bourg, d’une famille.

Trois vues aériennes du " Bourg" de Guécélard

Mea fabula est in nomine meo

Mon Histoire est dans mon nom

Vado Celhardii

Gué de Coelhard - VIème siècle

Vadii seelardi,

Gué Seelhart - IXème siècle

Base fondamentale

Une certitude absolue est omniprésente,

Aucun nom identique, similaire ou s’en rapprochant plus ou moins n’a existé, n’a figuré, ou est cité dans des Agendas, des Annuaires, des Bottins, des Répertoires, des Glossaires, des Dictionnaires, des Encyclopédies parus depuis l’existence de ces différentes catégories.

Le nom de : Guécélard, a été et reste unique

Le nom de Guécélard -est un nom unifié, par simplification, lors d’une transcription manuscrite, effectuée par un scribe, en l’occurrence un moine bénédictin de l’abbaye Saint-Pierre de La Couture au Mans. Transcription, suite à la perception phonétique interprétée par le religieux ; d’où les variations orthographiques : Gué Coelhard / Seelhard / Seelard « t » Sellard / Ceslard / Cellard / Célard . Ce

nom unifié, était déjà apparu mentionné dans une carte du diocèse du Mans, offerte en 1615, à Monseigneur Charles II de Beaumanoir de Lavardin, évêque du Maine. Vérifiées à la page 331 recto du Répertoire quotidien de cette abbaye - décembre 1646. À nouveau en 1647, dans l’ une des 3.000 cartes, constituant les 62 volumes de l’Atlas de Daniel-Charles Trudaine, remis au roi, Louis XIV, et consultables au Archives Nationales de Paris - CP/F/14/8505 ; beaucoup plus précises et détaillées que les Cartes de Cassin - échelle : 11,2 cm. Pour 500 toises, soit au 1/8660e.

Guécélard

Est une Commune Française, présentant une caractéristique particulière : elle n'a été érigée en: " Municipalité distincte " que le 31 juillet 1880, c'est-à-dire 91 ans après les communes qui l'enserrent au plus prés : Fillé, Spays, Moncé-en-Belin, Yvré-le-Polin, Parigné-le-Polin, Roezé. Guécélard, ne pouvait donc pas être , une Commune Française , identique, et encore moins similaire à celles précitées. Guécélard, ne pouvait présenter l'un des critéres exigés oumême demandés par le décret du 12 novembre 1789 établi par la Convention Nationale de Paris, lors de la création des communes - ( plus petite division administrative , chargée d’administrer la France ). En 1795, n’avait aucune entité , même pas celle de : « Hameau ». De ce fait, Guécélard n’a jamais été cité nominativement, sur la liste des 44.000 communes, chargées d’administrer l’intégralité du territoire français.

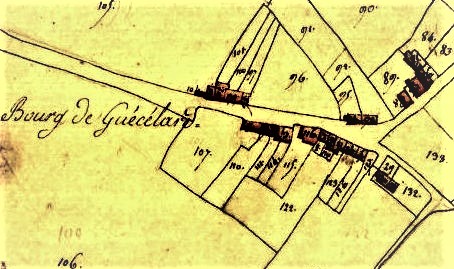

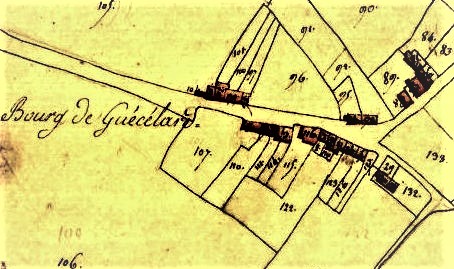

Plan de situation de laMunicipalité distincte de Guécélard - collectin A.G.

En 1789, en 1792, en 1795, Guécélard, n'avait pas , mais surtout n'avait jamais eu aucune antité religueuse, ni du clergé régulier, ni du clergés séculier ; n'avait jamais eu aucune antité féodale ou signeuriale. Guécélard, n'avait même pas été envisagé, comme un hameau.

Guécélard, au moins, son nom n'était commu, que par le bouche à oreilles par les usagers utilisant, la : Grande voi

e de terre : chemin ferré, royal, reliant la Palais royal du Louvre à Paris, au Grand arsenal naval sur l'Atlantique à Pailboeuf , via Dreux - Bellême - Bonnétable - Le Mans - Angers; dénommé depuis le IXème siècle : " Grand chemin Mansais, entre Saint Côme-en-Vairais et Bazouges -sur-Le Loir.

Guécélard fut, pour en finir, unilatéralement, et arbitrairement, sans aucune forme de consultation, de la population, rattaché contre sa farouche opposition, purement et simplement rattaché à Fillé - Commune-Paroisse en parfait fonctionnement

* - Fillé en 1795, était une commune - 8 constituée, et fonctionnant . Possédant une église, un presbytère, une école une mairie, un maire , un adjoint , cinq Conseillers Municipaux, sur les Registres de la Convention le 20 septembre 1799, la population s’élevait à 585 habitants dont 92 électeurs , une superficie de 1.007 hectares, un déficit de 937 fr 97 cts., et 3.935 mètres de chemins vicinaux à entretenir,

* - Guécélard en 1795, a été rattaché : territoire et population à Fillé légalement, administrativement . Il avait une église, un presbytère, une école, pas de mairie, ni d’annexe de mairie , cinq Conseillers Minicipaux ( non élus ), même références : 579 habitants dont 91 életeurs, et 1.218 hectares, 872fr.67cts. , et 8.435 mètres de chemins vicinaux.

* - L ‘évêché du Maine au Mans, avec l’appui des moines de l’Ordre Bénédictin de l’abbaye de Saint Mesmin de Micy près d’Orléans, via le Prieuré Saint Pierre de Parigné-le-Poslin ; tenta d’élever Guécélard en : « Paroisse » du Gué de Seelard en 1250 ; puis Notre Dame du Gué Saalard en 1289 ; et enfin, Vado Celladi vel Sellardi en 1468. Ces essais se sont inéluctablement soldés par de cuisants échecs. Guécélard fut adjoint au doyenné de Oizé, de l’archidiaconé de Château-du-Loir, du diocèse du Maine au Mans, présentateur l’Abbé de La Couture, collateur l’évêque du Mans, de l’archidiocèse de Tours, de la IIème, puis IIIème Lyonnaise de Lyon ; attaché dans le doyenné d’Oizé, Le lieu de Guécélard, dépendait du Prieuré-seigneurie d’Oizé, annexe de l’Abbaye de Vézelay, diocèse d’Autun ; en Bourgogne.

De pétition, en pétitions, de recours à la Préfecture de la Sarthe au Mans, en reours, force fut à l'administration Centrale de Paris de prendre une décision. Elle fut prise par l’annexe n°2944 de la loi du 13 juillet 1880, votée par la Chambre des Députés le 12 juillet 1880 ; adoptée par le Sénat lors de sa séance du 15 juillet 1880 ; signée par Jules Grévy, Président de la République Française le 15 juillet 1880 ; contre signée par Constan - Ministre de l’Intérieur ; dissociait irrémédiablement, Guécélard, et l’intégralité initiale de son territoire, de la commune de Fillé, devenue Fillé-sur-Sarthe . Sans aucune cession de terrain de cette dernière .

Compte tenu, ce qui précéde, Guécélard, a été érigé en Municipalité distincte - Commune, par l'annexe n°2944? de la loi su 13 juillet 1880 1880, votée à l'unanimité par la Chambre des Députés ; adoptée par le Sénat, le 15 juillet 1880, signée par Monsieur Jules Grévy, Président de la République Française le 15 juillet 1880, contre signé par Monsieur Constan - Ministre de l’Intérieur. Par cette loi, Guécélard, était dissocié, séparé Fillé, à laquelle elle a été adjointe en 1793. Union devenue effective en 1795.

.jpg)

Epure préparatoire au plan dit : " Napoléonien " du : " Bourg" du Gué Célard vers 1895 - collection A.G.

Géomorphologie

* - Géomorphologie - s.f. - prhonétique : gé-o-mor-fo-lo-j - du grec gé signifiant terre ; morphé désignant forme ; logos précidiscours - Science ayant pour but d’étudier les formes de la terre , et de les transcrire , de les développer.

Guécélard, est par définition un point fixe, permanent , et incontournable placé dans l‘immensité de l’environnement du paysage : « . très exactement situé par : 47° 52’ 33’’ Nord - 0° 07’ 46 ‘’ Est, au Sud-ouest de l’épicentre constitué par la cité Mancelle, d’une dépression hercynienne - ( d’âge Protérozoïque )*.. responsable de la formation des synclinaux des Coëvrons et de La Charnie ».

* - période des temps géologiques comprises entre l’Archéen -2500 M.a. , et la Phanérozoïque -1600 M.a.

Cette dépression, calée entre la bordure occidentale/ouest du Bassin Parisien - ( plateau continental péri-armoricain ), et le rebord orientale/est d’une surrection hercynienne du socle Briovérien ( phase magmatique de - 590 à -540 M.a. /Cambrien - -542 +/-0,5 à -540 +5 M.a. du Précambrien supérieur ), de montagnes basses, érodées, connues sous le nom de Massif Armoricain ( Massif Varisque - Massif Hercynien ).

Au cours de l’ère Secondaire - Mésozoïque - de 251,oo +/- 0,4 à -65,5 +/-0,3 , notre région a été submergée par les éléments marins à deux reprises : au Lias - de -205 à -180 M.a; : où les dépôts marins ont contribué à niveler, les irrégularités du socle basal, et au Dogger - Jurassique Moyen de -180 à - 154 M.a., une sédimentation carbonatée déposée par des eaux peu agitées ; recouvre la plate-forme littorale Est/Orientale.

Ce rebord orienté Nord/Sud, est composé d‘un alignement de reliefs. : Massif de Pail dans l’angle granitique Alençonnais pour le raccordement avec le prolongement orientale du Massif d’Écouves. Le prolongement de cet alignement vers le Sud du Massif de Pail, puis des es Alpes mancelles , ensuite du Massif Silléen, des Coëvrons, et enfin de La Charnie, coupé par le « détroit du Poitou ).

Le point le plus bas est établi à aux abords du lieu-dit : Villette : +36,2, quant au « Point culminant du territoire communal de Guécélard » il est fixé par la borne implantée par I.G.N précisant : « +47, au lieu-dit : Champ de la Butte ».

* - - selon les travaux et les rapports de - Jean-Claude Duplessis - Directeur de Recherche au C.N.R.S. au Laboratoire des Faibles radioactivités de Gif-sur-Yvette - ( UA-C.N.R.S-C.E.A. ) - et les les études de l’éminent géologue : Marcel Bertrand- Jean Chaline - Directeur de Recherche au C.N.R.S. - Directeur du Centre de Géodynamique sédimentaire et évolution géobiologique ( UA-C.N.R.S. 157 Dijon ) - Directeur du Laboratoire de Préhistoire et de paléoécologie du Quaternaire de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes -Président de la Sous-Commission de Stratigraphie du Quaternaire de l’Europe ( I.N.Q.U.A.).

Géologie

* - Géologie - s.f. - phonétique : jé-o-lo-jî - du grec : gé signifiant : terre, et logos précisant discours - Science qui a pour but la constance des éléments qui composent le globe terrestre, de leur nature, de leur situation relative, et des causes qui ont déterminé cette situation.

Au Mésozoïque - Ère Secondaire, à la fin de l’époque du Crétacé inférieur à l’étage de l’Albien vers -108 +/-3 M.a. ; une nouvelle et très importante turbulence tectonique se produisit dans l’hémisphère Sud, occasionnant , outre l’éloignement irréversible du continent Sud Américain, de celui de l’Afrique, provoquant en plus de l’élargissement de l’océan Atlantique Sud, l’ouverture de la « Faille volcanique de Yema », le pivotement de l’Afrique sur elle-même ouvrant une échancrure prélude à l’existence de la mer Méditerranée, et un rehaussement généralisé du niveau océanique du globe terrestre, le super transgressions océanographique.

Ces deux transgressions marines ont manifestement marquées le sous sol Guécélardais, par l’importance des dépôts sableux. De 41 m. au Vieux Bourg, à 67 m au Plessis . Les sables du Cénomanien moyen, grossiers, roussâtres à foncé, recouverts par ceux de Cénomanien supérieur, graveleux, de couleur ocre/rouille . Ces sables plus ou moins colorés, ont donné par évidence l’appellation : Maine roux au « Pays Guécélardais » , par opposition au sous-sol calcaire/crayeux de : La Champagne Mancelle = Maine Blanc. Cette couleur roussâtre, est issue de la présence plus ou moins forte - hydroxyde de fer : FeO ( OH ). Il s’ensuivit : un nouvel affaissement du plancher Cambrien de la partie Occidentale de notre département . Les eaux océaniques venant du Nord s’engouffrèrent par le « goulet d’Argentan », débouchèrent par le « détroit d’Écouves », isolant « l’île de Perseigne » ; envahissant, submergeant la presque totalité de notre département, recouvrant 172.800 hectare

Carte dres transgressions marines dans le départment de la Sarthe, éditée par le C.N.R.S. - collection A.G.

* - Analyse - s.f. - du grec : analusis - décomposition ; formé de ana signifiant : de nouveau ; précisant : je délie, je résous. Résolution dissosiation division et analyse d’une chose

La couleur rousse à roussâtre du sous-sol Guécélardais, émise par la présence dhydrate et d’oxyde ferrique met en évidence l’ ineptie de placer Guécélard dans le : « Maine blanc ».

Guécélard découle d’un changement de cours de la rivière Sarthe, consécutif à des déformations tectoniques dans la Sud-ouest du département de la Sarthe, dont l’épicentre se situe dans la région de La Chapelle d’Aligné.

Géographie

* - Géographie - s.f. - phonétique : jé-o-gra-fî - du grec : gê signifiant terrre ; et graphô précisant je décris - Science qui a pour but la description de la terre, l’étude des accidents de sa surface, et de ses divisions conventionnelles.

Guécélard est géographiquement un point fixe et permanent, émergé après avoir été immergé lors de transgressions océaniques du Cénomanien moyen de -95,84 à -94,71 M.a. avec dépôt de sables grossiers ; et du Cénomanien supérieur de -94,71 à -93,5 +/-0,2 avec dépôt de sables graveleux. Il est très exactement placé par : 47° 52’ 33’’ Nord - 0° 07’ 46 ‘’ Est, au Sud-ouest de l’épicentre constitué par la cité Mancelle, d’une dépression hercynienne, calée entre la bordure occidentale/ouest du Bassin Parisien, et le rebord orientale/est d’une surrection hercynienne du socle Briovérien ( phase magmatique de - 590 à -540 M.a. /Cambrien - -542 +/-0,5 à -540 +5 M.a. du Précambrien supérieur ), de montagnes basses, érodées, connues sous le nom de du Massif Armoricain Ce rebord orienté Nord/Sud, est composé d‘un alignement de reliefs. : Massif de Pail dans l’angle granitique Alençonnais pour le raccordement avec le prolongement orientale du Massif d’Écouves. Le prolongement de cet alignement vers le Sud, les Alpes mancelles , le Massif Silléen, les Coëvrons, la Charnie, coupé par le « détroit du Poitou ). Le point le plus bas est établi à aux abords du lieu-dit : Villette : +36,2, quant au « Point culminant du territoire communal de Guécélard » il est fixé par la borne implantée par I.G.N précisant : « +47, au lieu-dit : Champ de la Butte » - homologué par le .R.G.M. , C.N.R.S. , I.G.N. , Préfectures s 72 - 37 - 41 - 49 et d’autres.

.jpg)

Plan du territoire communal de Guécélard - collection A.G.

Hydrologie

Guécélard : « Pay des deux rivières »

Conçu par la Mer,

Modelé par le Rhonne,

Forgé par la Sarthe.

* - Hydrognosie - s.f. - phonétique : i-dro-gno--zi ; du grec ancien : hudôr signifiant eau - aqueux ; et gnôsis précisant connaissance - Science qui a pour but l’histoire des eaux terrestres.

* - Hydrologie - s.f. - phonétique : i-dro-lo-j - du grec : hudôr signifiant : eau et de logos précisant discours - exposé - partie de l’histoire naturelle qui traite des eaux de leurs espèces, de leurs particularités, de leurs proprités ; cette science est également dénommée : Hydatologie.

* - Profil mouill -équivaut à ce qui est cité dans plusieurs textes médiévaux : prairies naturelles du bord de Sarta/Sarte/Sarthe en dessous des « Bouches de l’Huisne ».

Hydrognosie

Rhonne,

* - Hydrognosie - s.f. - phonétique : i-dro-gno--zi ; du grec ancien : hudôr signifiant eau - aqueux ; et gnôsis précisant connaissance - Science qui a pour but l’histoire des eaux terrestres.

Rhonne - Désigne un petit cours d’eau permanent, pérenne au Tertiaire - Cénozoïque : Rhonne/Rosne/Rone/Rhodanus signifiant eau qui coule, par analogie rivière qui coule . C’est à la fin de La dernière glaciation de Würm IV vers -11.700/-11.500 av. notre ère, suite à un réchauffement généralisé de la température terrestre, époque : Alleröd -9.800 à -8.800, que le Rhonne est apparu. Il fallut attendre le Néolithique - de -4.000 à -2.000 ans avant notre ère, pour qu’une voie de communications terrestre existante au Néolithique, puisque jalonnée de : « Mégalithe », et les « enclos », franchisse ce cours d’eau à cet endroit.

89ème affluent gauche du collecteur Sarthe ne peut pas parcourir le territoire municipal/communal de Guécélard ; pour la raison très simple, que celui-ci est un « pan incliné d’Est en Ouest » , or le cours de cette petite rivière est Nord/Sud . Ainsi, nous constatons avec l’appui de l’I.G.N et du C.N.R.S. +42 à Champbelin ; +41 à Malidor ; +41 à Château-Gaillard ; +41 . l’étang de l’l’Union - bordure du Horst du Bélinois, vers la rive gauche de la grand rivière Sarthe : son collecteur en aval du « Vieux Bourg » au pied de « Mondan » « Moondaon/Munder signifiant « embouchure petite rivière » +36,8 la berge à Villette ; +36 au Vieux Bourg ; +36,2 . Quand au rayonnement compte tenu que sur 22 affluents 17, prennent leur source dans le Bélinois, il irrigue les « landes séches du Bourray » . Le « Profil mouillé » de chacun d’eux, correspond à des « alluvions récentes classées - FZ » par le B.R.G.M. le C.N.R.S. . l‘I.G.N. ; et le Ministère de l’Agriculture de la Sarthe, et celui de Paris.

Le Rhonne, est un petit cours d’eau, qui ne parcourt pas le territoire de Guécélard, mais n’en traverse que la partie comprise entre la route D.323 - Paris - Nantes, via Le Mans, La Flèche, et la bordure Ouest du Horst Oxfordien du Bélinois, limitative avec le Bourray. Cette limite dont l’altitude oscille à +42 à Champbeslin ; +41 à Malidor ; +41 à la base de la Butte de Monnoyer ; +42 au Gué Roger ; +44 au Gué Hurtebize ; +45 aux Cinq Chemins, tandis qu’en ordure de la grande rivière/à l’ESt on à Villette +36,8 ; à Buffe +36,8 ; à La Prée +39 ; au Bas du Vieux Bourg +36 . Haut du Vieux Bourg +37 ; confluence du Rhonne +36,4/+37,1 . Il faut tenir compte de la structuration Cénozoïque du sous-sol, et sol Guécélardais, la Sarthe, étant son collecteurelle est responsable de l’organisation hydrographique du bassin du Rhonne sur le territoire de Guécélard. Alors que les alternanceS climatiques du Quaternaire induisent à sa réorganisation. Le basculement de la portion de territoire placée dans la fourche formée par la faille de Brette et la faille d’Arnage, qui s’embranchent un peu au-dessus de Pontvallain, au cours de phases tectoniques du Bartonien et du Miocène, l’orientation de l’irrigation a été déterminée dans le bassin versant du Rhonne.

Le nom du « Rhonne », apparaît pour la 1ère fois dans des textes du fond ancien à la Médiathèque du Mans , le radical esrt incontestablement :« rhô » - ro, est une lettre de l’alphabet grec correspondant à « r »« Rodanus » , le texte du manuscrit du Glossaire de Vienne est plus « étendu, roth violentum, dan et in Gallico et in Hebraeo iudicem ; ideo « Hrodanus index violentus » Ro, variantes de Hro - Rho« Rhodanus », est mentionné d’abord dans le « Périple d’Aviénus en 626 », peut-être aussi par Eschylle, d’après Camille Jullian. Le même auteur écrit, une erreur partagée par certains auteurs anciens, aurait pour origine la parenté des noms du Rhône - Rhodanus - et du Pô - Eridanus.

Le Rhonne

Page7, d’une Gesta , on trouve en 832 : fluviolus Rodani, latinisé en Rhodanus, issu du Celte/Gaulois/ dialecte Westique : Rhodanos - Rho ou rô correspond à la lettre grec « r » - Rhodanus/Rhodunos est défini dans le Glossaire de Vienne : Ro, variantes de Hro - Rho.

Étymologiquement : racine pré-Indoeuropéenne: « Rot ou Rod », signifie : courir ; hydronyme Celtique : Rho - Hro précisant « rivière » + suffixe Gaulois non accentué : « -ano » définit l’adjectif : rapide - selon le Dictionnaire de la Toponymie rurale en France d’Ernest Nègre ; hydronyme : « Rod » , signifiant : couler, humidité , par analogie : eau, dans le sens de rivière ; suffixe - Celte : Dan - rapide ; Gaulois : Ano ; devenant : Rodan….Rodano….Rodanus….Rhodano

Le Glossaire d’Endlicher ( p.206 ) précise Rhodanos/Rhodanos : eau qui coule, eau qui court - eau qui coule ; rivière qui court - rivière qui coule.

* - Hydrographie - s.f. - phonétique : i-dro-gra-jî ; du grec ancien : hudôr signifiant eau - aqueux ; et g.rapho précisant je décris - Science qui a pour but le connaissance, et la description des cours, et des voies d’eau.

La structuration Cénozoïque du sous-sol, et du sol Guécélardais, qui le compose intégralement, et qui le recouvre, est responsable de l’organisation hydrographique du bassin du Rhonne sur le territoire de Guécélard. Alors que les alternanceS climatiques du Quaternaire induisent à sa réorganisation. Le basculement de la portion de territoire placée dans la fourche formée par la faille de Brette et la faille d’Arnage, qui s’embranchent un peu au-dessus de Pontvallain, au cours de phases tectoniques du Bartonien et du Miocène, l’orientation de l’irrigation a été déterminée dans le bassin versant du Rhonne.

Le Rhonne et « le Pays de Bourray » sont apparus conjointement, à la fin de la dernière glaciation : Würm IV, il y a de -11.700 à -11.500 ans avant l’actuel, conséquence directe d un réchauffement généralisé de la température terrestre qui se manifesta à la phase suivante : Alleröd de -9.800 à -8.800 - développement ( professeur Jacques Paquet - Sciences supérieures - CAPES - 2005 ). Ce changement de climat provoqua le dégel complet , entraînant la entraînant la transformation de la glace en eau liquide, la disparition intégrale du « Permafrost/Pergisol », et l’apparition d’herbacés et de graminées, qui ne tardèrent pas à constituer de vastes pâturages, et l’apparitions d’arborescents : le Pin Pinaster.

Sur les 24 affluents droites ou gauches, petits ou grands du Rhonne, : 19 confluent sur le territoire Guécélardais. :seul le ruisseau Anerai - long de 11.931 m. versant : 2.403 hect., volume en eaux ordinaires : 0,010 m3, profil mouillé : 1,5 ; après avoir reçu le ruisselet de Beauchêne, long de 1607 m. , versant : 50 hect., profil mouillé ; 1,2 ; conflue sur sa droite à quelques centaines de mètres en amont, du « Vieux Bourg » .

- le ruisseau de la Noirie : long. 2698 mètres - profil mouillé 1,6 m - versant 615 hectares - alt.+47 à sa source, Cne d’Yvré-le-Polin . Au château de La Noirie, il se réunit avec : l’affluent de la Noirie ,

puis sur sa gauche,

- le ruisseau de Saint-Hubert : long. 473 mètres - profil mouillé 1,3 m - pente totale 0,478 cm/m - alt.+44 à sa source, Cne d’Yvré-le-Polin - versant 25 hectares,

- le ruisseau des Fontaines de Parigné : long. 3279 mètres -profil mouillé 1,6 m - pente totale 0,295 cm/m - alt.+45 à sa source , Cne de Parigné-le-Polin - versant 763 hectares,

son affluent droite,

- le ruisseau de la Sauvagére : long. 2322 mètres - profil mouillé 1,2 m - pente totale 0,441 cm/m - alt.+49 à sa source , Cne d’Yvré-le-Polin - versant 441 hectares,

- le ruisseau du Pré des Fontaines : long. 1217 mètres - profil mouillé 1,2 m - pente totale 0,295 cm/m - alt.+43 à sa source , Cne de Parigné-le-Polin - versant 34 hectares,

- le ruisseau du Crapaud : long. 3040 mètres - profil mouillé 1,3 m - pente totale 0,669 cm/m - alt. +46 à sa source , Cne de Parigné-le-Polin - versant 53 hectares,

- le ruisseau des Minières, conflue au raccordement du : bras du Gué d’Urtebise avec le ruisseau des Fillières, long. 1719 mètres - profil mouillé 1,3 m - pente totale 0,464 cm/m - alt.+44 ,Cne de Guécélard - versant 140 hectares,

il est formé sur sa droite par

- le ruisseau du Hallier : long. 746 mètres - profil mouillé 0,70 m - pente totale 0,320 - alt.+44 à sa source , Cne de Guécélard - versant 32 hectares,

- le ruisseau de Terre Châtain : long. 1912 mètres - profil mouillé 0,80 - pente totale 0,592 - alt.+46 0 sa source , Cne de Parigné-le-Polin - versant 44 hectares.

- le « défunt » ruisseau le Guécélard, sa longueur était de 875 mètres - son profil mouillé 1 m - sa pente totale 0,683 cm/m - alt.+45 , Cne de Guécélard, sa source est alimentée par des résurgences du bois des Loups . Son débit était de 0,020 m3/jour. On peut se demander où est passée toute cette eau . Cours d’eau qui dans ses heures de gloire, s’enorgueillissait de ses truites « arc en ciel » et de ses écrevisses, établissant une solide réputation, plus que régionale aux auberges de la « Croix Blanche, puis de la « Botte d’Asperges », de « La Reine Margot » et du « Relais ».

Guécélard son sol,

L’existence de l’intégralité de l’actuel territoire communal de Guécélard, étalé dans une vaste platitude appelée : « plaine de

La surélévation du plancher basal Cambro-Silurien, provoqua au Pléistocène inférieur- de 1,8 à 1,5 M.a. , pour être un peu plus précis, au Ménapien - de 1,4 à 1,2 M.a. - période : Calabrien, étage : Émilien ; comme l’atteste l’analyse labo des alluvions. Elle révèle l’abandon définitif d’une rivière à chenaux anastomosés, comme en témoigne le lieux-dits de Fillé-sur-Sarthe : les Grandes Isles - les Basses Isles - les Petites Isles et les Isles du milieu ; vers un cours d’eau chenal unique, et son installation dans son lit actuel - lit mineur.. Il s’ensuit une diminution de pente de 0,63 % à 0,43%o obligeant la rivière à décrire de vastes méandres, une accumulation d’alluvions charriées par la rivière, puis abandonnées par elle lors de ses reptations, vers l’Ouest, au-dessus d’elle, formant une terrasse basse / berge gauche basse, excluant irréversiblement dans le passé, comme dans le présent, toute possibilité de transfert de charges, de la rivière vers la voie terrestre proche du ( chemin Mansais ), ou l’inverse.

Suite à cette déformation tectonique, le cours Nord-Sud de la grande rivière, fut interrompu, et dévié vers l’Ouest , et elle cessa d’être un affluent droite du Loir. Dans sa nouvelle direction Ouest, elle conflua avec la rivière Mayenne à une alt. +14, dans la périphérie orientale d’Angers , à « Port Meslet », et former, sur 12 km ; à 318 km. de sa source à « Somsarthe - Cne de Soligny-la-Trappe La réunion des deux rivières, constitua : la Maine, sur 12 km. Et sa jonction avec la Loire.

Lors de ce déplacement par reptations latérales, elle abandonna au-dessus d’elle sur cette « rive basse » , formant « la plaine dite de Guécélard » cette terre grisâtre ; que nous connaissons bien, puisque c’est non seulement la terre de nos jardins., mais également celle de la totalité du territoire communal. Sans consistance, fluide qui la fait confondre avec du sable, mais qui n’en n’est pas. Très acide parce que fortement délavée. Classé par le B.R.G.M., sous la définition « d’alluvions anciennes - FY - c’est-à-dire « Diluvium gris ». Lesdites alluvions recouvrent de 1,2 à 1,85 m., la totalité des sables déposés au Cénomanien, composées essentiellement particules de quartz - calcaire, fedspath, tourmaline, et de mica ; résidus de l’érosion fluviale, que la Sarthe a pratiqué loin en amont, lors du véritable lessivage qu’elle a effectué ; fluide et inconsistante. Quant aux petits cailloux arrondis blancs, veinés de brun, ou de roux se ont des témoins un peu plus anciens datant de phases périglaciaires de l’Éburonien - de 1,8 à 1,7 M.a.

Climatologie

In vino veritas ?

Dans le vin de la vérité ?

* - Climatologie - s.f. - phonétique : kli-ma_to_lo-jî - du grec : klima - klimaise signifiant climat ; logos précisant discours - Traitéd - analyse - études des climats et leurs influences

Région Sud-ouest du Mans - Guécélard,

L’épipaléolithique n’est pas une période stable,

Au point de vue climatique, on peut reconnaître cinq oscillations,

- Alleröd, de -9 800 à -8 800 ans,

réchauffement ; domination du pin ( Azilien ancien - Valorguien )

- Dryas III, de -8 800 à -8 200 ans,

froid toujours domination du pin ( Azilien )

- Préboréal, de -8 200 à -6 800 ans,

réchauffement ; importance du bouleau, mais aussi pins et noisetiers ( Azilien final, Sauveterrien, Montadien, Ahrensbourgien, culture de Lingby, Tardenoisien ancien )

- Boréal, de -6 800 à -5 500 ans,

chaud et sec ; noisetiers, ormes, tilleuls, frênes.

Début de la chênaie mixte ( Maglemosien, Tardenoisien

- Atlantique, de -5 500 à 3 000 ans,

chaud et humide ; chênaie mixte associée à des noyers, hêtres, chênes verts et pistachiers ( Tardenoisien final, Mugien , Erteböllien )

* - année - 1550 - période appelée « Petit âge glaciaire

fortes poussées dans les glaciers

- printemps très pluvieus, Sarthe en crue

- été pluvieux importantes inondations

* - année - 1650 - hiver : très ( trop doux)

- printemps frais, froid tardif, puis pluvieux

- été pluies fortes, et incessantes

les foins pourrissent sur pied

la terre regorge d’eau

- automne frais et sec

* - 1780 : canicules répétées et vagues de chaleur, puis vagues de froid intense.

* - 1800 : inondations catastrophiques, la grande route est submergée - canicule et vagues de chaleur.

* -1840 : canicule , vagues de chaleur, puis vagues de froid rigoureux - 7 novembres 1840 : violente tornade dévaste la Vendée, notre région subie les répercussions économiques.

* - mars 1844, inondations et Crues destructrices sécheresse et canicule - chaleur intense et persistante.

* - 1845 : février 1845, grands froids polaires

* - 1850 : dans notre région 15 au 28 mars, chutes de neige tardives - 16 avril 1850, violente tempête traverse la région - 9 et 10 juillet journées remarquablement froide - 21 et 23 octobre, véritable offensive du froid

* - 1853 : nuit du 31 mars au 1er avril 183 , très violente tempête, dégars importants - 15 juillet 1853, noiuveklle tempête - août 1953 canicule et sécheresse.

* - 1854 : Napoléon III, crée un réseau météorologique.

* - 1855 : fin mars 1855, abondabnce de neige - 10 mars 1855, tempête traverse la région - été pourri.

* - 1860 : 11 et 12 mars 1860, importantes chutes de neige - pic de froid le 13 février 1860 - neige abondante les 11 et 12 mars 1860 - été maussade et pluvieux - pic de froid le 7 novembre 1860 ; 1860.

* - 1865 : nombreuses perturbations pluvieuses et tempétueuses provoquent des crues et des inondations catastropiiques - du 4 au 9 mai 1865 , vague de chaleur, température au tour et dépassant 30° C - du 19 juillet au 15 août temps maussade .

* - 1870 : 28 et 29 avril 1870, importantes chutes de neige - 16 novembre 1870, violente tempête

* -1875 : 5 et 13 février : froid et neige ; mars 1876, inondations et N.23 ; le 12 mars = ouragan vents à 120 kmh ; 18 au 22 mars : nombreuses giboulées de neige, et descente de froid polaire ; très fortes chaleurs, 1er août , au premier coup de chaleur, du 17 au 25 les 35° sont atteint.

- printemps très pluvieus, Sarthe en crue

- été pluvieux importantes inondations

* - année - 1650 - hiver : très ( trop doux)

- printemps frais, froid tardif, puis pluvieux

- été pluies fortes, et incessantes, les foins pourrissent sur pied la terre regorge d’eau,

- automne frais et sec

* - 1780 : canicules répétées et vagues de chaleur, puis vagues de froid intense.

* - 1880 : après un mois de décembre 979, froid, en janvier 1880, redoux, puis persistance de la neige au sol ( A.D.49 et 72 ) ; de mi-juin à mi-juillet 1880, pluie ; été 1880 très perturbé 4 septembre journée la plus chaude 30° ; 13 et 14 novembre 1880, exceptionnellement très doux.

* - 1881 : 10 mai 1881, gelées tardives -3° C. ; juillet 1881, vagues de chaleur , températures enregistrées 39° - Angers .

* - 1880 : après un mois de décembre 979, froid, en janvier 1880, redoux, puis persistance de la neige au sol ( A.D.49 et 72 ) ; de mi-juin à mi-juillet 1880, pluie ; été 1880 très perturbé 4 septembre journée la plus chaude 30° ; 13 et 14

* - 1881 : 10 mai 1881, gelées tardives -3° C. ; juillet 1881, vagues de chaleur , températures enregistrées 39° - Angers .

Lexicologie

Les variations que l’on rencontre dans les documents compulsés dans les A.D. les Bibliothèques, les Fonds Anciens ; du nom unifié , et surtout le nom composé ( du radical : gué associé au suffixe : coelhard/seelhard ), et ancien de Guécélard ( c‘est-à-dire antérieurXVIIIème siècle ), découlent uniquement de ce qui est dénommé par les Scientifiques, Chercheurs-Historiens, sous le nom de : Phonétique.

Sans cette Phonétique, toute forme d’étymologie devient particulièrement difficile.

La « Phonétique » est la réception/l’interprétation des sons que

Géomorphologie

Guécélard son relief

L’existence de l’intégralité de l’actuel territoire communal de Guécélard, étalé dans une vaste platitude appelée : « plaine de Guécélard »

Typologie

Les variations que l’on rencontre dans les documents compulsés dans les A.D. les Bibliothèques, les Fonds Anciens ; du nom unifié , et surtout le nom composé ( du radical : gué associé au suffixe : coelhard/seelhard ), et ancien de Guécélard ( c‘est-à-dire antérieurXVIIIème siècle ), découlent uniquement de ce qui est dénommé par les Scientifiques, Chercheurs-Historiens, sous le nom de : Phonétique.

Sans cette Phonétique, toute forme d’étymologie devient particulièrement difficile.

La « Phonétique » est la réception/l’interprétation des sons que percevaient les scribes des Abbayes, des Monastères, des Oratoires, des Prieurés - ces moines-lettrés, c’est-à-dire sachant lire-écrire- interpréter le grec, le latin, le vieil-haut-Allemand, et les transcrivaient dans leur intégralité dans les Annalacterum, les Cartulaires, les Chartriers, les Chroniques, les Obituraires, que nous redécouvrons de nos jours, pour notre immense satisfaction.

Vado Coelhardii - gué de Coelhard - VIème siècle

Capella de Vado Seelart - ( suite à une coquille = Seelart ) en 1135 - Cartulaire de Saint-Pierre La Couture - 49,

Ecclesia de Vado Seelhart - en 1230 - - Cartulaire Saint-Pierre de La Couturede La Couture - 300,

Vado Seelhard - Gué Seelhard - XIIIème siècle

Quessellart - Carte dressée en 1289, de la bibliothèque de Vézelay

Vadum Saillardi en 1323 - Province du Maine - page 180 - édition 1929,

Quesellart en 1342 - Archives du Royaume , 2 tomes in-8° , B.N.F. de Paris ; Noms et fiefs du Royaume du XIIème au XVIIIème siècle par Bétencourt page 777,

Gueiseillart en 1372 - Généalogie de la Maison de Broc - Fond Ancien - 35,

Guessellart en 1382 - - Généalogie de la Maison de Broc - Fond Ancien - 42 bis,

Guessellard en 1390 - Annales de La Flèche ( 15 volumes in-8°)- X - 292,

Guecellard en 1433 - Compte de Jehan Maucibot page 37 Médiathèque du Mans, manuscrit 468,

Guesallard en 1462 - Archives départementales de la Sarthe - H 577,

Ecclesia de Vado Cellardi vel Sellardi en 1508 - Pouillés de la Province de Tours page 101,

Vadum sellhard - Gué Sellard - XVme sièle

Guesselurt = Guesselart en 1514 - Précisé sur la Carte Cenomane,

Gué Celard - Nolin,

Gué Ceslard en 1706 - Cartes réalisé par Hubert Jaillot - Le Paige - 394,

Guesellard en 1715 - Cartes Cénomane page 69,

Guyescela en 1750 - Archives départementales de la Sarthe - B 166,

Guéceslard vers 1736 - Carte de Cassini,

Guessellard en 1765 - Annales de La Flèche - I 79,

Guescelar en 1765 - Archives Nationales de Paris - Q1 1026,

Guescélard en 1773 - Almanach du Maine - page 51.

Peu importe le vocabulaire employé, quelque soit l’hortographe utilisée par le scribe, c’est-à-dire le moine lettré du prieuré Saint-Victeur, de l’abbaye Saint Vincent-du-Mans, de l’abbaye N.D. de La Coulture, du pieuré-seigneurial d’Oizé, du prieuré de Parigné-le-Polin, du prieuré du Fessard, du prieuré de La Fontaine Saint-Martin, du Prieuré de Saint Jean-de-La Motte. ; chargé de transcrire les sons qu’il percevait, c’est--à-dire le nom de : Guécélard, sur l’acte, le cartulaire, l’obituaire, le chartier, l’annalecterum.

Ceci, expliquant les variations précitéees.

Cette liste n’est pas exhaustive, elle a été constituée par l’Auteur en fonction, de l’évolution permanente , et précise de ses recherches. La recherche en Histoire n’étant une Science statique.

érie orientale d’Angers , à « Port Meslet », et former, sur 12 km ; à 318 km. de sa source à « Somsarthe - Cne de Soligny-la-Trappe La réunion des deux rivières, constitua : la Maine, sur 12 km. Et sa jonction avec la Loire.

Plaine de Guécélard

Le sol du territoire communal de Guécélard s‘étend dans une platitude, dénommée par les Scientifiques du B.R.G.M, du C.N.R.S. ., de l’I.G.N., du M.A. de Paris, de la D.D.A. du Mans « terrasse basse - classée : 4/6 m. ou banquette » ou encore sur le plan purement technique « Plaine de Guécélard » à 20 km. du Mans ( par avenue Jean Jaures ), 18 km par la D.323 ; que la rivière Sarthe à progressivement abandonnée au-dessus d’elle lors de son déplacement vers l’Ouest : « reptations ». Son altitude moyenne, pour la commune de Guécélard est inférieure à +40, par rapport au lit mineur ( +36,2 à +36,8 ) que nous connaissons, engendrant un plateau d’inversion de relief alluvial, attestant une paléo-Sarthe ( pré-Sarthe ) affluente droite du Loir . Elle résulte intégralement du démantèlement, de la destruction systématique du « Plateau Tertiaire - Cénozoïque ( 1,806/1,75 +/- 0,5 M.a.), qui s’étendait de la « Cité des Pins agglomération Mans, à la Cuesta du Poinçons - Foulletourte »; à une altitude initiale variant de 75 à 86 m, par les eaux réunies de la Sarthe, de l’Huisne et de leurs affluents lors des périodes interglaciaires de

- interglaciaire : Günz/Mindel de 700 à 650 000 ans

- interglaciaire : de Mindel/Riss de 350 000 à 300 000 ans

- interglaciaire : de Riss/Würm de 120 à 80 000 ans

* - Interglaciaire, période climatique comprise entre deux glaciations durant laquelle le climat se réchauffe progressivement, passe par un optimum avant de se refroidir à nouveau. A cette époque, la Sarthe et l’Huisne se rejoignent près d’Arnage, Ce réchauffement contribue à libérer brutalement des masses d’eau considérables, produisant un gigantesque : effet chasse-d’eau, les flots puissants, tumultueux, dévalent lourdement chargés en alluvions, décapent et détruisent progressivement les assises du Tertiaire, mettant un peu plus en relief les hauteurs du Pôlinois à chaque période Interglaciaire. Ils sont rejetés vers Roëze, avant d’infléchir leur cours vers le Sud-ouest.

Cette plaine s’étend sur une longueur de : 18 km.131 , de la Cité des Pins du Mans » - alt. +81 , plus exactement de sa base le Passage à niveau d‘Arnage +43 jusqu’au bois du Bruon, au de la côte +86, avant le lieu-dit la Boule d’Or - Cne de Foulletourte +77.

Guécélard est, géographiquement situé au Sud-ouest de l’épicentre constitué par agglomération Mancelle , d’une dépression hercynienne, calée entre le rebord Oriental du Massif Armoricain, représenté par un alignement Nord-Sud, calé par le bord Oriental du Bassin Parisien.

Cet alignement de reliefs - est bien marqués, il relève d’une surrection hercynienne d’âges Dévonien au Permien , de -419,2 +/-3,2 à -252,2 +/- 0,5 M.a ; dénommé « Massif Armoricain » ; formant longitudinalement une « cuesta géologique ». Cet « épine dorsale » Nord/Sud du Massif de Païl, prolongé par les Alpes Mancelles, le Massif Silléen, les Coëvrons et de La Charnie , coupée à son extrémité Méridionale, par le « Détrroit du Poitou », largement ouvert sur l’Océan Atlantique Nord. Cet alignement est raccordé en retour d’équerre au Nord : au Massif Alençonnais, prolongé vers l’Est par le Massif d’Ecouves, forme le « Golfe d’Alençon » précisé par un massif granotoque. .

Le « Territoire communal de Guécélard » , est positionné par : 47°52’33’’ Nord et par 0°07’46’’ Est . Le point le plus bas de ce territoire se trouve placé aux abords , et à l’aplomb du lieu-dit : « Villette » +36,2, quant au « Point culminant de ce même territoire communal » il est lui, fixé par une borne implantée par I.G.N précisant : « +47, au lieu-dit : Champ de la Butte - commune de Guécélard ». Aucun autre monticule ne dépasse cette hauteur sur l’étendue de la Communes de Guécélard . Les seules éminences pouvant exister sont réparties sur Communes périphériques, voisines, classée par I.G.N. , le B.R.G.M. , le C.N.R.S. et autres. CLassées : « Buttes témoins, du Périglaciaires Sarthois nous avons entrepris l’œuvre barbare de condenser en quelques pages, l’extraordinaire travail réalisé dans les différentes études sur le

« Périglaciaire des environs du Mans ».

- du professeur Yves Milon en 1936

- du professeur Guy Mary en 1964

de l’Institut National de Géologie

du rapport scientifique paru dans,

Biuletyn Peryglacjal Okolic - nr.13 - Lodz - 1964

la conférence du samedi 2 février 1946, Géographie Française de L. Dangeard

sur le « Modèle éolien quaternaire conservé dans la région Mancelle », les études géologiques réalisées en 1987 sous la direction de Ch. Pomerol - professeur à l’Université de Paris par :

- F. Doré , C. Larsonneur ,C. Parcyn - professeurs à l’Université de Caen

- M. Rioult - chargé de recherche au C.N.R.S.

- P. Guigné - professeur à l’Université de Rouen

utilisant parfois des phrases découpées, pour ne pas être infidèle à la réalité.

Selon J.C Fischer, au Miocène de 23 M.a. à 5,3 M.a. avant notre ère, première époque du Néogène ( s’étendant de 23 M.a. à 1,8 M.a. , c’est à-dire deuxième et dernière période de l’ère Tertiaire ) .

*- par définition : un « Gué », est un point fixe, permanent et incontournable du paysage.

*- par principe : un « Gué », est un lieu, un endroit où un chemin, une voie de circulation terrestre coupe, franchit un cours d’eau.

========================================17 juin 2025

- Jacques Lang -Professeur à l’Université de Dijon - Centre de géodynamique sédimentaire et évolution géobiologique - ( UA-C.N.R.S. 157 Dijon ).

- Michel Léger - Professeur à l’Université de Paris VII - ( UA-C.N.R.S. 141 Paris ).

- Jean-Jacques Macaire - Maître de Conférence au laboratoire de géologie de Tours.

- Cécile Mourer-Chauviré - Chargée de Recherche au C.N.R.S. - ( UA-C.N.R.S. 11 Lyon ) - Centre de Paléontologie stratigraphique et Paléoécologie.

- Christian Schlüter - Professeur à l’Ecole Polytechnique fédérale de Zürich - Secrétaire Général-Trésorier de l’Organisation internationale des Recherches sur le Quaternaire - ( I.N.Q.U.A. ) - Membre de la commission de l’I.N.Q.U.A. « Nature et genèse des dépôts glaciaires ».

- Jean Sommé - Professeur au Laboratoire de géomorphologie et Géologie du Quaternaire de l’Université des Sciences et Techniques de Lille - Responsable de la recherche coopérative programmée 639 du C.N.R.S. sur le Quaternaire du nord de la France.

Sur le communes limitrophes du Bélinois, et du Pôlinis il y a des surélévations, appelées : « Buttes témoins ce sont :

Site de Moncé-en-Belin

- les Buttes du Vieux-Mans - alt. + 74 et + 82 ( I.G.N.-1719 E-1985 ) - 0°11’ E, 47°53’N,

- la Butte de Monnoyer - alt. + 70 - 0°20’E , 47°52’30’’N, -

Site d’Yvré-le-Polin/Saint Ouen-en-Belin

- les deux Mamelons jumeaux de la Chouanne - alt. + 69 et + 77 - 0° 10’ 30’’ E, 47° 51’ N ,

La loi, évoquée détermine administrativement, géographiquement, légalement, officiellement, et très précisément les limites séparatives entre la commune de Fillé, et celle de la nouvelle section de Guécélard. Elle définit, avec précision : le territoire communal de Guécélard qui s’ étend dans sa plus grande longueur sur 5,426 km. et sur une superficie de 1209 hectares 53 ares 26 centiares , dont 419 boisés ; dans une vaste platitude que les Géographes, les Géologues, le B.R.G.M., et le C.N.R.S. dénomment la « Plaine de Guécélard » à 20 km. du Mans ( par avenue Jean Jaures ), 18 km par la D.323. L’axe médian de la grande rivière fixe impérativement la limite séparative sur 4,463 km. dont 1,450 navigable avec un tirant d’eau de 1,2, avec la commune de Fillé-sur-Sarthe . Celle de Guécélard, est située à 158,7 de sa source à Somsarthe - Cne Soligny-le-Trappe ( Orne - 61 ) alt. +212 . Si son profil mouillé est de 500 à 900 m. , sa largeur moyenne oscille de 67 à 70 m, pour une pente d’ 0,07%o, et un débit moyen de 34 m3 seconde.

5.

Grant Bourg du Guécélard- XVIème siècle

Guécélard, a été et , est resté jusqu’à la fin du XVIIème siècle, un agglomérat d’habitats disparates, répartis et dispersés de part et d’autre d’un : « carroi/carrefour », où paysans, artisans, serviteurs s’enchevêtraient . Ce agglomérat, n’existant que du fait de l’embranchement de l’antique voie terrestre du Mans à Sablé, par la rive gauche de la Sarthe ( faute de pont ), via La Suze, Malicorne, Parcé ; sur un autre chemin, lui aussi très ancien, dénommé dans sa traversée du département de la Sarthe, ex-province du Haut Maine : « au IXème siècle Grant chemeing Manczois - Grand chemin Mansais » . Ce chemin Mansais, était en réalité un : « chemin ferré royal, reliant le Palais royal du Louvre à Paris, au Grand arsenal de l’Atlantique de Paimbeuf dès 1190 » . À Verneuil/Châteauneuf ce chemin ferré se confondait avec unevéritable : « voie antique : Prénéolithique -4.500 ans avant notre ère » - comme en témoigne les mégalithes, les vestiges et l’enclos de La Forterie jalonnent son parcours entre ClermontCréans et Arnage.

Page 9 recto - Chroniques des Comtes du Maine, au verso de laquelle en 867, le nom du Gué de Coelhard apparaît - Document B.N.F. de Paris reproduction à A.G.

Très vieux plan du lieu-dit le Gué de Seelard, devenu un hameau à caractère familial. À cette époque il comportait neuf foyers regroupant neuf foyers c’est-à-dire la mère, le père, les enfants , il y a eu selon des documents aux Archives départementales de la Sarthe, une famille de 12 enfants , et même de 15. Les foyers , s’étendait suivent aux Ascendants et aux collatéraux - Document A.D.72..

Charrière - Charroière - singulier - féminin

Allée d’exploitation à travers bois ou à travers champs.

Selon Du Gange de : Carreria.

Monteil - Histoire des Français - XIVème siècle - Épître 42e.

« les sentiers doivent avoir cinq pieds de large, les carrières dix pieds….. ».

Charrière, tracée en pied de haie. On distingue le passage parfaitement marqué par les roues cerclées d'un bandage métallique, que les véhicules hippomobiles, ont laissé dans le sol - Photo prise après une pluie d'orage - Document collection privée.

.jpg)

.jpg)

.jpg)